-

LG 컨소시엄, 다음달 인니 배터리 양극재 공장 건설 본격 착공

[더구루=정예린 기자] LG에너지솔루션을 중심으로 국내외 기업이 대거 참여하는 인도네시아 양극재 공장 건설 프로젝트가 내달 첫 삽을 뜬다. 소재부터 배터리까지 현지 통합 밸류체인 구축이 가시화되며 인도네시아가 전기차 허브로 도약하겠다는 목표 달성에 한발 더 다가섰다. 바흐릴 라하달리아 인도네시아 투자부(BKPM) 장관은 지난 25일(현지시간) 자카르타에서 열린 'BNI 인베스터 데일리 서밋(BNI Investor Daily Summit) 2023' 직후 "인도네시아 국영 배터리 코퍼레이션(IBC)과 LG 컨소시엄의 양극재 공장이 건설이 오는 11월 시작될 것"이라고 밝혔다. 라하달리아 장관은 "IBC와 LG 컨소시엄 간 지분 소유권 협상이 마무리됐다"며 "양극재 공장 건설 프로젝트에는 다수의 인도네시아 국영기업(BUMN)이 참여할 것"이라고 덧붙였다. 양극재 합작 공장은 중부 자바에 위치한 바탕 통합 산업 단지(KIT) 내 275헥타르 규모 부지에 들어선다. KIT 전체 면적의 30%에 달하는 규모다. △니켈 정제시설 △양극재 처리시설 △배터리셀 생산시설 등을 건설한다. 연간 200GWh의 배터리 생산능력을 갖춘다는 목표다. LG에너지솔루션은 LG화학, 포스

- 정예린 기자

- 2023-10-26 10:32

-

中 화유, 인도네시아 니켈 생산 가속화...LG컨소시엄은 '제자리걸음'

[더구루=오소영 기자] 중국 화유코발트가 인도네시아에 약 2500억원을 쏟아 황산니켈을 생산한다. 이를 위해 싱가포르 회사 2곳과 합작사를 꾸렸다. LG컨소시엄과의 니켈 협력이 제자리걸음인 가운데 독자적으로 인니 영토를 확장하고 있다.

- 오소영 기자

- 2023-07-27 11:02

-

LG에너지솔루션, 인니 배터리 투자회사와 니켈 프로젝트 담판 협상

[더구루=오소영 기자] LG에너지솔루션이 이끄는 LG컨소시엄이 인도네시아 배터리 투자회사 IBC와 만나 중국 화유의 컨소시엄 참여 문제를 협의한다. 단기간에 협상을 완료할 가능성이 낮다는 전망이 우세하다. 30일(현지시간) 이코노미(Ekonomi) 등 인도네시아 매체에 따르면 LG컨소시엄은 IBC와 곧 회동한다. 아구스 차하자나(Agus Tjahajana) 인니 에너지부 장관 특별보좌관은 "그들(LG컨소시엄)은 IBC를 다시 만나고 싶어 한다"고 전했다. 주요 쟁점은 컨소시엄의 참여사다. LG컨소시엄은 LG에너지솔루션과 LG화학, LX인터내셔널, 포스코홀딩스, 중국 화유로 구성된다. 이중 화유의 지분이 논란이 되고 있다. LG컨소시엄과 현지 정부는 화유를 제외하거나 지분을 축소하는 방안을 살피고 있다. 미국의 인플레이션 감축법(IRA) 탓이다. 미국은 이르면 내달 IRA의 보조금 제외 대상인 해외 우려 단체 세부 지침을 발표한다. 중국 업체들이 포함될 가능성이 높아 화유의 참여가 자칫 LG컨소시엄의 인니 사업에 장애물이 될 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 인니 정부는 여러 차례 LG컨소시엄과 회동해 컨소시엄 문제를 이야기했으나 아직 결론이 나지 않았다. 차

- 오소영 기자

- 2023-05-31 15:14

-

LG화학, 中 우시 양극재 공장 증설하나…韓까지 찾아온 현지 대표단과 회동

[더구루=정예린 기자] LG화학이 중국 장쑤성 우시시 고위 관계자와 올해만 세 차례 회동했다. 현지 공장 증설을 검토하고 있는 상황에서 추가 투자를 단행, 급증하고 있는 글로벌 양극재 수요에 대응할지 주목된다. 11일 LG화학에 따르면 이향목 양극재사업부장(부사장)은 지난 7일부터 이틀간 방한한 조건군(趙建軍) 우시시 시장을 비롯한 우시 대표단과 서울 마곡 LG사이언스파크에서 만났다. 양측은 공장 증설과 정부 지원책 등 협력 방안을 논의했다. 조건군 시장은 LG화학이 투자를 단행할 경우 아낌없는 지원을 약속했다. 그는 "우시시는 기업이 우시에서 고객을 발굴하고, 자본을 늘리고, 생산을 확장하는 등 더욱 빠른 발전을 위한 좋은 환경을 조성하고 원조를 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라며 "LG화학의 지속적인 제품 개발 강화를 기대한다"고 전했다. 이향목 부사장은 정부 지원에 감사를 표하고 우시 공장의 중요성을 역설했다. 그는 "우시시가 회사 발전을 강력하게 지원해 준 것에 대해 감사하게 생각한다"며 "우시 공장은 LG화학의 최고의 공장 중 하나"라고 밝혔다. LG화학과 우시시의 회동은 지난 1월과 2월에 이어 올해 들어 벌써 세 번째다. 1월에는 LG화학 실무

- 정예린 기자

- 2023-05-11 07:00

-

LG, 인도네시아 배터리 프로젝트 내달 담판 짓는다

[더구루=오소영 기자] LG에너지솔루션이 참여하는 LG컨소시엄이 5월 인도네시아 정부와 회동해 컨소시엄 참여사 논의를 마무리 짓는다. 중국 화유가 참여할지가 관심사다. 또한 각 사의 지분 여부도 확정할 것으로 보인다. 업계에서는 화유가 빠질 경우, LG에너지솔루션이 이 자리까지 메꿀지 주목하고 있다. CNBC인도네시아 등 현지 매체에 따르면 인도네시아 국영 광산기업 안탐(ANTAM)의 니콜라스 칸터 대표는 12일(현지시간) 인도네시아 국회 광물에너지 분과위원회(Komisi VII DPR) 회의에서 "컨소시엄 구성원에 변화가 있어 내달 초에 LG에너지솔루션을 만날 계획"이라고 밝혔다. 이어 "연내 조건부 주식매매계약(CSPA)을 체결한다는 목표에는 변함이 없다"고 덧붙였다. 인도네시아 정부는 LG컨소시엄에서 화유를 제외하거나 지분을 축소하는 방안을 검토해왔다. 미국은 인플레이션감축법(IRA)을 통해 2025년부터 해외 우려기관에서 핵심 광물을 조달하면 보조금을 받을 수 없다고 못 박았다. 우려기관을 명확히 규정하지 않았으나 중국을 뜻한다는 게 업계의 중론이다. 결과적으로 2025년부터 중국산 광물을 쓸 수 없는 상황에서 화유의 참여가 인도네시아뿐만 아니라 LG

- 오소영 기자

- 2023-04-14 08:42

-

LG, 인니 정부에 배터리 컨소시엄 참여사 명단 제출

[더구루=오소영 기자] LG에너지솔루션이 주도하는 LG컨소시엄이 인도네시아 정부에 컨소시엄 참여 기업의 명단을 제안하고 확인을 받았다. 중국 화유의 참여를 둘러싼 논의에 진전을 이루고 본격적으로 투자를 진행한다. 비즈니스닷컴(bisnis.com) 등 인도네시아 매체에 따르면 파할라 누그라하 만수리(Pahala Nugraha Mansury) 공기업부 차관은 지난 6일(현지시간) "컨소시엄 구성원을 확인했다"고 밝혔다. 이어 "업스트림부터 다운스트림까지 전기차 배터리 가치사슬 관련 투자 계획에 대한 추가 논의를 진행 중이다"라고 덧붙였다. 인도네시아 정부는 LG컨소시엄과 화유를 파트너사에서 제외하거나 화유의 지분을 낮추는 방안을 협의해왔다. 미국이 인플레이션감축법(IRA)를 발효하며 탈(脫)중국을 압박한 영향이다. <본보 2023년 4월 7일 참고 [단독] 인니 정부, LG 배터리 컨소시엄 참여기업 변경 추진...中화유 제외 가능성> 최근 공개된 IRA 세부 지침에 따르면 오는 2025년부터 해외 우려기관에서 조달한 광물을 쓴 배터리를 탑재한 전기차는 세액공제 대상에서 제외된다. 해외 우려기관에는 중국이 포함될 것으로 예상된다. 화유는 중국 밖에서 핵

- 오소영 기자

- 2023-04-11 08:44

-

中, 이차전지용 '황산망간' 최대 생산국 부상…韓 의존도 90%

[더구루=오소영 기자] 중국이 황산망간 생산을 늘리며 배터리 광물 시장에서 장악력을 높이고 있다. 높은 중국산 의존도 해소가 국내 배터리 업계의 과제로 부상했다. 27일 코트라 광저우무역관에 따르면 중국은 전 세계 생산량의 80%를 담당하는 이차전지용 황산망간 최대 생산국이다. 지난해 생산량은 15만1630t에 달했다. 올해 1~9월은 19만9700t으로 전년 동기 대비 154%나 뛰었다. 전기차 시장의 호황으로 4분기 수요가 확대되며 월 생산량은 평균 2만2000t에서 3만t까지 증가할 것으로 예상된다. 톈위안 망간 인더스트리 그룹(天元锰业集團)은 지난 3월 고순도 황산망간 생산 프로젝트를 개시했다. 내달부터 1기 공장에서 생산을 시작해 2024년까지 총 100만t의 생산시설을 구축한다는 포부다. 중국은 최대 생산국의 지위를 토대로 국내에서 가장 큰 황산망간 수입처로 자리잡았다. 한국이 지난해 중국에서 수입한 황산망간은 1360t이다. 전체 수입량의 90% 이상을 차지한다. 업계에서는 높은 중국산 의존도를 해소해야 한다는 조언이 나온다. 황산망간은 리튬 배터리의 안전성을 높이는 필수 소재다. 공급에 차질이 생길 경우 전기차 시장에 악영향을 미칠 수 있어 안

- 오소영 기자

- 2022-11-27 08:00

-

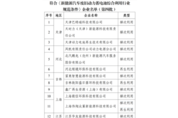

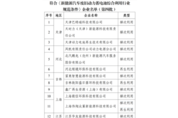

中, '정부 인증' 폐배터리 재활용 기업 추가 선정…CATL·화유코발트·CNGR 포함

[더구루=정예린 기자] 중국이 정부 인증을 받은 폐배터리 재활용 기업 '화이트리스트'를 선정했다. 전기차 산업 성장에 힘입어 관련 기업들이 우후죽순 늘어나고 있는 가운데 표준화를 적극 추진, 시장 신뢰도를 높이고 안정화한다는 계획이다.

- 정예린 기자

- 2022-11-18 15:15

-

화유코발트·중국전력국제개발, 인니 최대 천연가스발전소 참여

[더구루=홍성환 기자] 세계 최대 코발트 생산 기업 화유코발트와 중국전력국제개발이 인도네시아 최대 천연가스 발전 사업에 참여한다.

- 홍성환 기자

- 2022-09-25 00:00

-

"고맙다 LG·포스코” 中 화유코발트, 실적 대박

[더구루=정예린 기자] 중국 화유코발트가 글로벌 배터리 수요 급증에 힘입어 올 상반기 호실적을 달성했다. 테슬라, LG에너지솔루션 등 업계 큰 손들을 고객사로 확보한 덕이다.

- 정예린 기자

- 2022-08-28 09:00

-

中 화유코발트 "짐바브웨 리튬 생산 '조건 맞아야만' 추진"

[더구루=정예린 기자] 중국 화유코발트와 짐바브웨 정부 간 리튬 프로젝트를 둘러싼 동상이몽으로 첫 삽을 뜨기 전부터 잡음이 새어 나오고 있다. 안정적인 전력 공급 등 인프라 부족이 걸림돌로 작용하는 모양새다.

- 정예린 기자

- 2022-07-06 15:53

-

LG화학·화유, 양극재 합작공장 세부계획 공개…생산 6.6만t·투자 4371억

[더구루=오소영 기자] LG화학과 중국 화유코발트의 합작사 LGBCM이 연간 6만6000t의 전기차 배터리용 양극재 공장을 건설한다. 총투자비는 4371억원으로 60%를 양사가 나눠 부담한다. 16일 화유코발트에 따르면 LGBCM은 4371억원을 쏟아 연간 6만6000t의 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄) 양극재 공장을 짓는다. 투자액의 60%(약 2623억원)는 LG화학과 화유코발트의 자회사 B&M(Tianjin B&M Science and Technology)이 지분에 따라 나눠 낸다. LG화학(51%)은 1338억원, B&M(49%)은 1285억원을 부담한다. 남은 40%는 회사채 발행 등을 통해 조달한다. LG화학은 지난달 30일 B&M과 양극재 합작법인 설립 계약을 맺었다. 2024년 하반기부터 부분 양산에 돌입하며 LG화학은 양극재 생산능력을 확대하고 소재 시장 공략에 드라이브를 걸게 됐다. 양극재는 전기차 배터리의 4대 소재 중 하나로 주행 거리와 충·방전 성능을 좌우한다. 배터리 원가의 40%를 차지한다. 전기차 판매량이 늘며 양극재 시장은 커지고 있다. 시장조사기관 SNE리서치는 양극재 수요가 작년 99만t에서

- 오소영 기자

- 2022-06-16 09:06

-

기획

[영상] K9·천무 이어 L-SAM까지? 에스토니아, 한국형 다층 방어망 도입 검토

[더구루=이진욱 기자] 에스토니아가 러시아의 이스칸데르 탄도 미사일 위협에 대응하기 위해 10조 유로(1조 7720억 원) 규모의 사상 최대 장거리 방공 시스템 도입을 추진하고 있습니다. 현재 미국산 패트리어트와 유럽산 SAMP/T 등이 물량 부족 문제를 겪으면서 한국의 고고도 요격 체계인 L-SAM이 유력한 대안이자 강력한 후보군으로 급부상했습니다. 특히 에스토니아는 이미 K9 자주포와 천무를 도입하며 한국 무기 체계에 대한 높은 신뢰도를 보이고 있어, 이번 L-SAM 수출 가능성 역시 긍정적으로 전망됩니다. 자세한 내용은 더구루 홈페이지에서 만나보실 수 있습니다. ◇ 더구루 인사이트 영상 보기 ◇ 상세 기사 에스토니아, 한국산 K9 자주포·천무 이어 장거리지대공무기 'L-SAM' 도입 검토

-

자동차

메르세데스-벤츠, '1000km↑' 차세대 수소트럭 연내 생산…현대차 '엑시언트'와 경쟁 구도

[더구루=정현준 기자] 메르세데스-벤츠트럭(이하 벤츠트럭)이 올해 말 차세대 수소전기트럭(FCEV) '넥스트젠H2(NextGenH2)' 생산에 착수한다. 해당 모델은 한 번 주유로 1000km 이상을 달리는 성능을 갖췄다. 2030년 양산 시 현대자동차 '엑시언트'와 글로벌 수소 상용차 시장에서 경쟁 구도가 본격화할 전망이다.